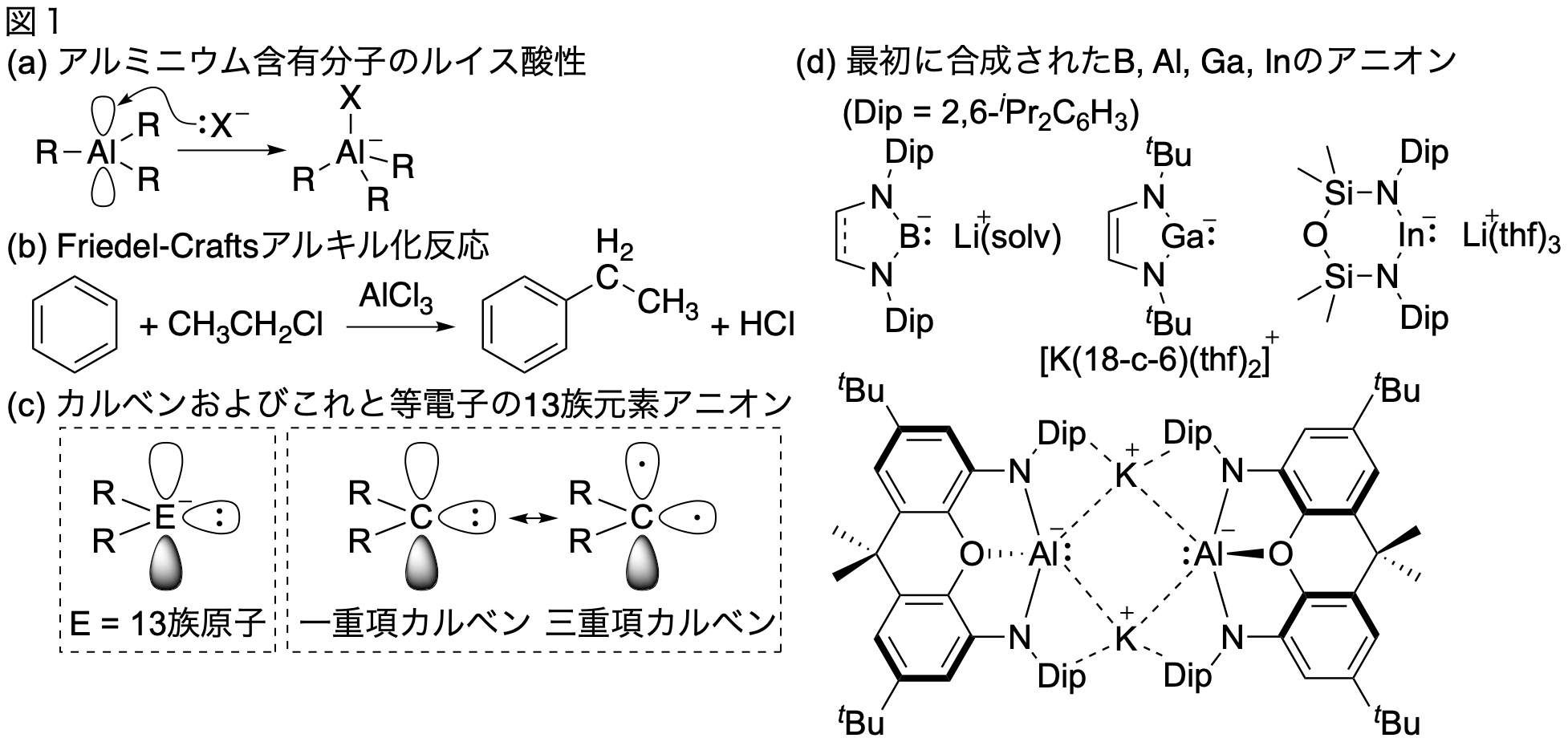

Alは身の回りでアルミホイル・アルミ缶・1円玉など、単体として広く使用されるだけでなく、合金やアルミナ・ゼオライトのような化合物としても、我々の生活を広く支える元素である。このように、Alの電気的陽性な(=イオン化傾向が高い)性質を活かした無機化学材料としての応用が広くなされる一方で、アルミニウム含有分子を用いる化学もある。Alは13族元素であり、価電子を3個有するため、中性の13族元素含有分子は3本の結合と1つの空軌道を持つことになり、他の化学種から電子対を受け入れるルイス酸として作用する[図1(a)]。このため、そのルイス酸性を利用した触媒としての利用が盛んであり、高分子合成化学や有機合成化学に使われている。学部の有機化学で学ぶ「ベンゼンのFriedel-Craftsアルキル化反応[図1(b)]」においてAlCl3が触媒に使われることを覚えている人もいることだろう。一方で、アルミニウムは電気的に陽性であるため、負電荷と非共有電子対を持ちルイス塩基性を示すアルミニウム化合物は稀である。有機化学においてカルベンは炭素原子が2本の結合を持つ化学種であり、有機化学における高反応性中間体として知られている。このカルベン炭素の周りには合計6個の価電子が存在し、中心炭素原子は2中心2電子の共有結合2本に加えて2つの軌道と2つの電子を持っていることになる[図1(c)]。この2つの非結合電子が同じ軌道に入っている場合は一重項カルベン、異なる軌道に入っている場合は三重項カルベンとなる。一方、カルベン炭素を13族元素に置き換えた等電子構造の6電子化学種はアニオン電荷を持つことになる。この13族元素アニオンの化学は最近までB (Segawa, Y.; Yamashita, M.; Nozaki, K., Science 2006, 314, 113-115.)とGa (Schmidt, E. S.; Jockisch, A.; Schmidbaur, H., J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 9758-9759; Baker, R. J.; Farley, R. D.; Jones, C.; Kloth, M.; Murphy, D. M., J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2002, 3844-3850.)の例に限られてきたが、2018年、2019年にAlとInの例が相次いで報告された[図1(d), Hicks, J.; Vasko, P.; Goicoechea, J. M.; Aldridge, S., Nature 2018, 557, 92-95; Schwamm, R. J.; Anker, M. D.; Lein, M.; Coles, M. P., Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 1489-1493.]。いずれの13族元素アニオン種も1重項であり、ルイス塩基性・求核性を示すことから、これらは「13族元素含有分子はその空軌道に由来するルイス酸性を示す」という常識に反する化合物群として考えることが可能である。また、これらの高反応性化合物を合成するにあたり、電気陰性度の高い窒素原子を13族元素に置換して13族元素アニオンの負電荷を安定化させたことが単離に成功した鍵だと考えられている。これに対し、最近我々はアルキル基のみを有するAlのアニオン1が合成できることを見いだした。以下ではその詳細を説明する。

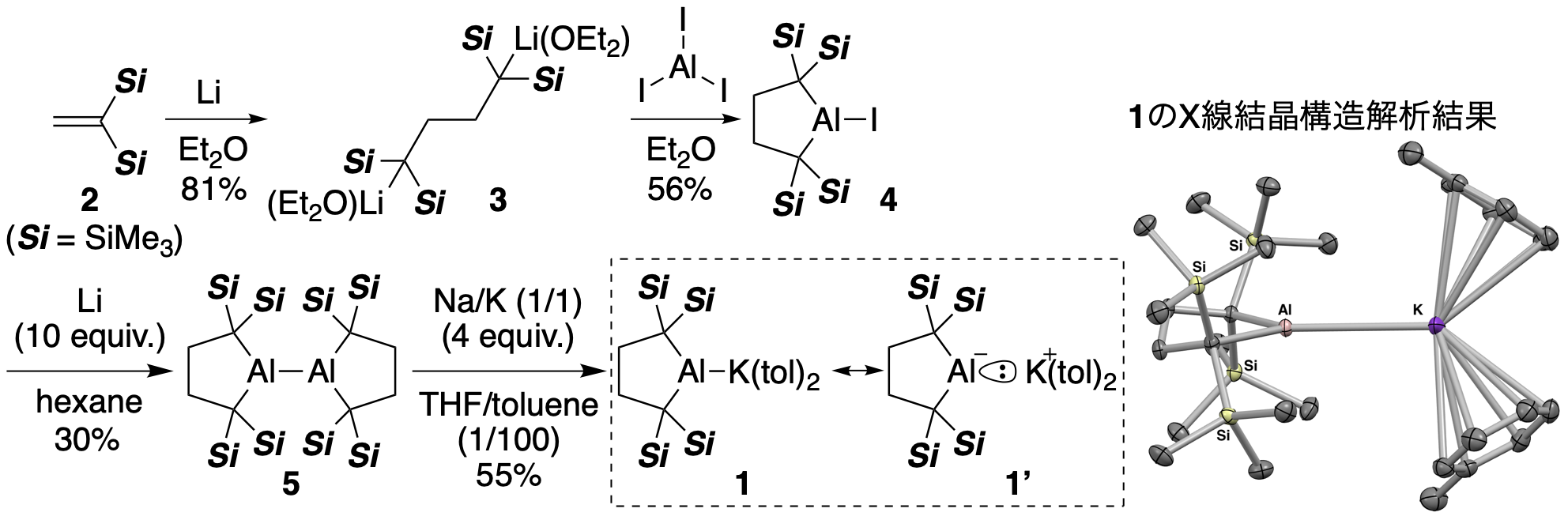

Alアニオン1は以下に示した経路で合成した。ビス(トリメチル)シリルエチレン2をジエチルエーテル中でLi単体と反応させることにより、還元的カップリング反応が進行してC–C結合が生成したジリチオブタン3が得られる。なお、同じ反応をTHF中で行って類似のジアニオン等価体を合成し、これをケイ素と環化させることで2価2配位のケイ素化合物シリレンを合成できることが東北大学の吉良・岩本らにより報告されている(Kira, M.; Ishida, S.; Iwamoto, T.; Kabuto, C., J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 9722.)。3に三ヨウ化アルミニウムを反応させるとAl原子上で求核置換反応が2回進行して、環状ヨードアルマン4が得られた。4を単体Liで処理するとAl–I結合の還元的切断と続くAlラジカル中間体の二量化を通してAl–Al結合を有するジアルマン5が得られた。THF/トルエン混合溶媒中で5をNa/K合金と反応させるとAl–Al結合が還元的に切断され、Al–K結合を有する1が得られた。単結晶X線結晶構造解析により、1は溶媒に用いたトルエン2分子と共に結晶化したことが明らかとなった。1はこれまでに例の無いAl–K単結合を有しており、その結合距離は3.4549(5) Åであった(表1)。それぞれの原子の電気陰性度を考えると、このAl–K結合はAl– K+に分極しているため、Al原子が非共有電子対を持つ共鳴構造1'の寄与を有すると考えられる。1のAl–C結合距離[2.0846(9) Å]は前駆体5のもの[2.005(3)–2.011(3) Å]に比べて明確に長くなっており、同時に1のC–Al–C結合角[90.40(5)°]は5のそれ[97.78(12)°]よりも小さく直角に近い値となっていた。メタン分子に代表される四面体型の分子はその結合角が約109.5°であるが、これは炭素が1つのs軌道と3つの直交するp軌道を混成させたsp3混成軌道を用いて水素との結合を作るからである。もしここで炭素が互いに直交するp軌道のみを用いて結合を作るならばその結合角は90°になる。すなわち、先の1と前駆体5を比較した場合、1の方が90°に近い結合角を持つという構造の違いは、1のAl–C結合に含まれるp軌道の割合が5に比べて高いことに起因すると言える。見方を変えれば、Alアニオン1のAl原子が持つ非共有電子対をs軌道の割合の高い軌道へ収容するために、5から1が生成する反応においてAl原子周りの構造が変化したとも言える。また、1はK+イオンに配位したトルエン分子上にのみp電子を持つ化合物であるが、可視光領域(309, 468 nm, toluene, –50 °C)に吸収を示した。

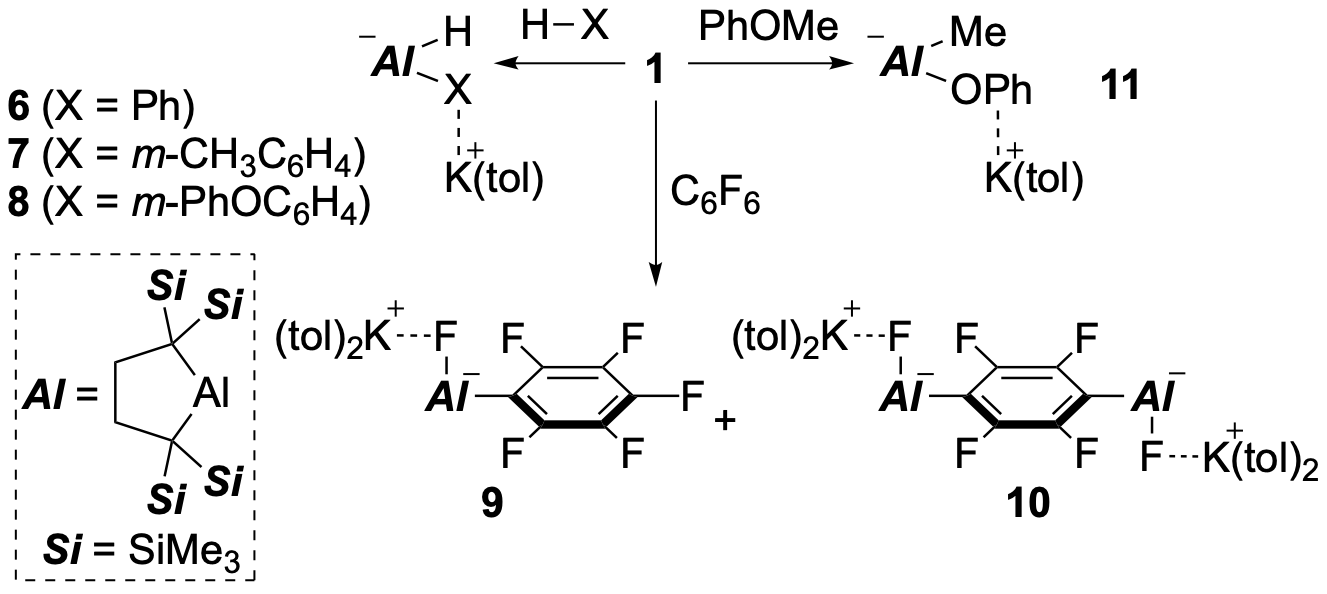

ジアルキルAlアニオン1はベンゼンとの反応でヒドロフェニルアルミナート6を与える。同様に1はトルエンやジフェニルエーテルと反応し、メタ位のC–H結合が選択的に酸化的付加した7, 8を与えた。なお、DFT計算により1とトルエンの反応は芳香族求核置換型の反応機構で進行すると求められている。1とC6F6との反応でも同様に芳香族求核置換反応が進行し、モノアルミニウム化体9とジアルミニウム化体10が得られる。この際、1に対するC6F6の当量を10当量まで増やしても、ジアルミニウム化体10が生成してくることから、C6F6に対するアルミニウム化は一回目よりも二回目の方が速いと考えられる。一方、1とアニソールの反応ではC–O結合が酸化的付加した生成物11が得られるが、この反応はMe基に対するAl原子の求核置換反応によってフェノキシドイオンが脱離、次いでこれがAlに対して求核攻撃するという経路で進行したと推定される。

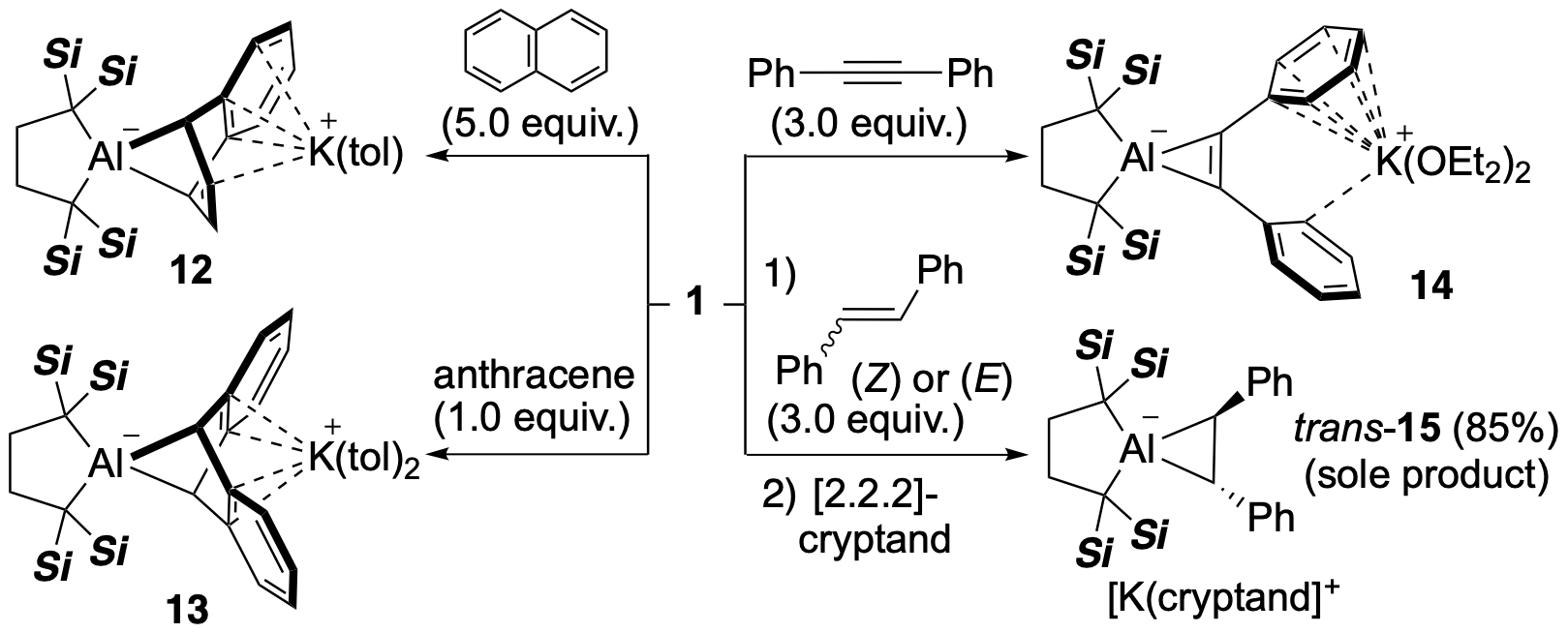

さらに1は不飽和炭化水素類と付加環化反応を起こすこともわかった。1とナフタレンやアントラセンを混合すると、(1+4)付加環化反応が進行し、アルミニウム含有ノルボルナジエン誘導体12, 13が得られた。いずれの生成物の構造もX線結晶構造解析にて確定している。1とジフェニルアセチレンとの反応では、(1+2)付加反応が進行、アルミナシクロプロペン14が得られた。1とスチルベンの反応も同様に(1+2)付加反応が進行したが、出発のスチルベンの立体化学が(E), (Z)どちらの場合でも同じトランス付加体trans-15を単一の生成物として与えることがわかった。なお、計算化学を用いた反応機構解析により、1と(E)および(Z)スチルベンの反応はどちらも協奏的に1段階の反応で進行するが、(Z)-スチルベンの場合にはカルボアニオン性の遷移状態から三員環が形成する際に立体の反転が起こることを明らかとしている。このように、Alアニオン1はAl(I)であるため、酸化的に付加環化反応を起こしてAl(III)化合物を与えることを明らかとした。

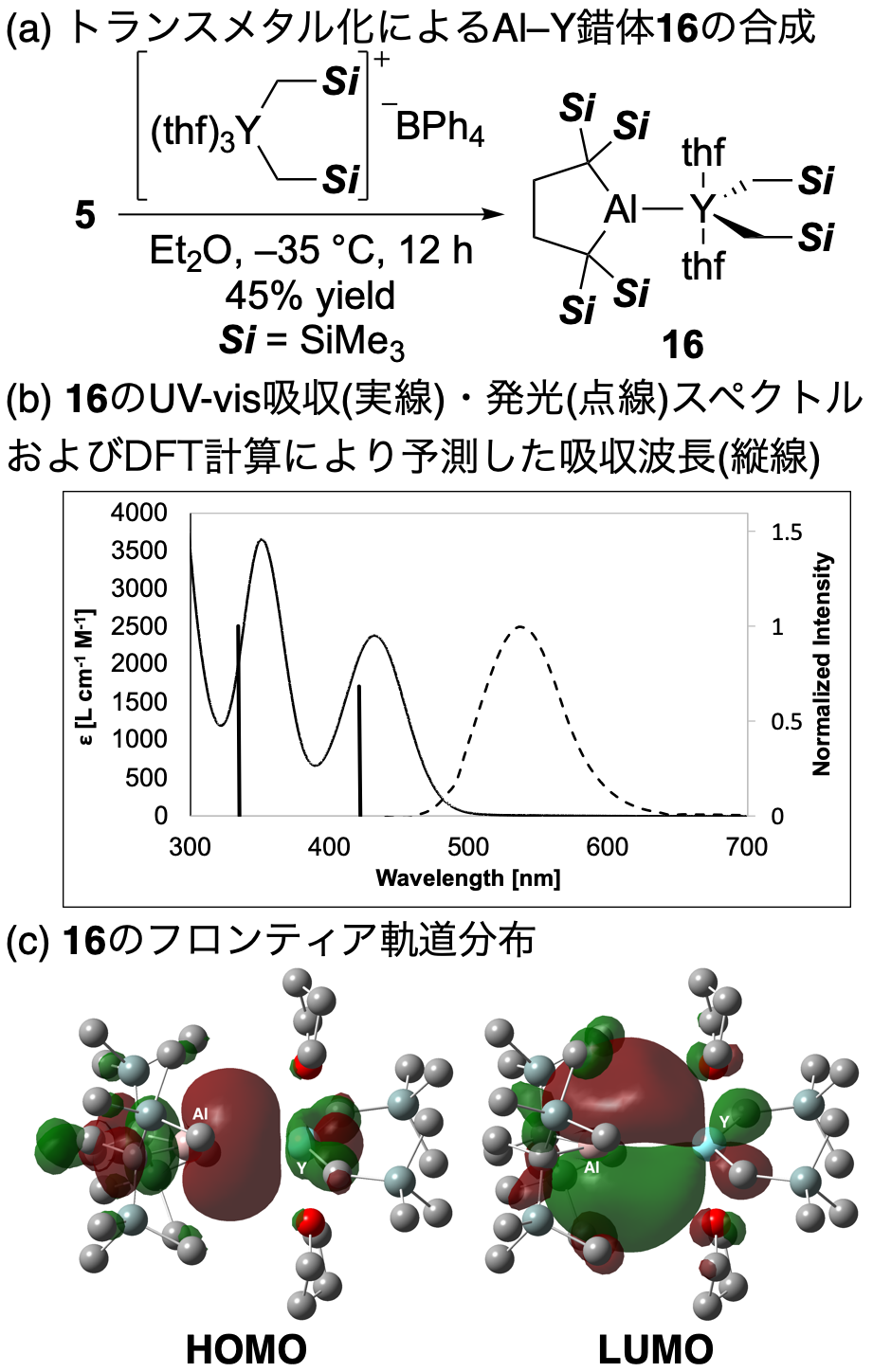

Alアニオン1は遷移金属錯体へのトランスメタル化を起こすことも明らかとなった。1とカチオン性ジアルキルイットリウム錯体[Y(CH2SiMe3)2(thf)3][BPh4]との反応により、これまでに例のないAl–Y単結合を有する錯体16が明るい黄色の結晶として得られた。錯体16の1H NMRスペクトルはC2v対称の分子構造を有することを示しており、Alに隣接する炭素原子は13C NMRスペクトルにおいて特徴的な二重線(2JYC = 6 Hz)を示したことから、溶液中でもAl–Y単結合が保持されていることが明らかとなった。X線結晶構造解析により、単位格子中で錯体16は二分子が非等価に観測され、そのAl–Y結合距離は3.1870(8), 3.1942(8) Åだった。これは共有結合半径の和である2.87 Åよりも長いことから、Al–Y結合の高いイオン性を示しており、AIM解析によってもその分極が支持されている。また、錯体16は黄色を呈するため吸収スペクトルの測定を行ったところ、351 nm (ε = 3700)および432 nm (ε = 2400)に吸収極大を示した。TD-DFT計算により、長波長側の遷移はHOMO-LUMO遷移に対応していることもわかった。ここではAlアニオンの高い電子供与性により軌道エネルギーが上昇したAl–Y結合がHOMOに対応し、Al原子の空のp軌道とY原子の空のd軌道が融合した特徴的な軌道がLUMOに対応していた。すなわち、Alアニオン配位子の電子的特徴が、p電子を持たずd-d遷移も存在しないd0金属錯体のHOMO-LUMOエネルギー差を小さくすることで、可視光領域に吸収を有する錯体が形成されたと言える。また、16は弱いながらも536 nm (φ = 0.0016)に発光を示すこともわかった。