(1) 有機典型元素化合物の新規結合様式の解明と理解の深化

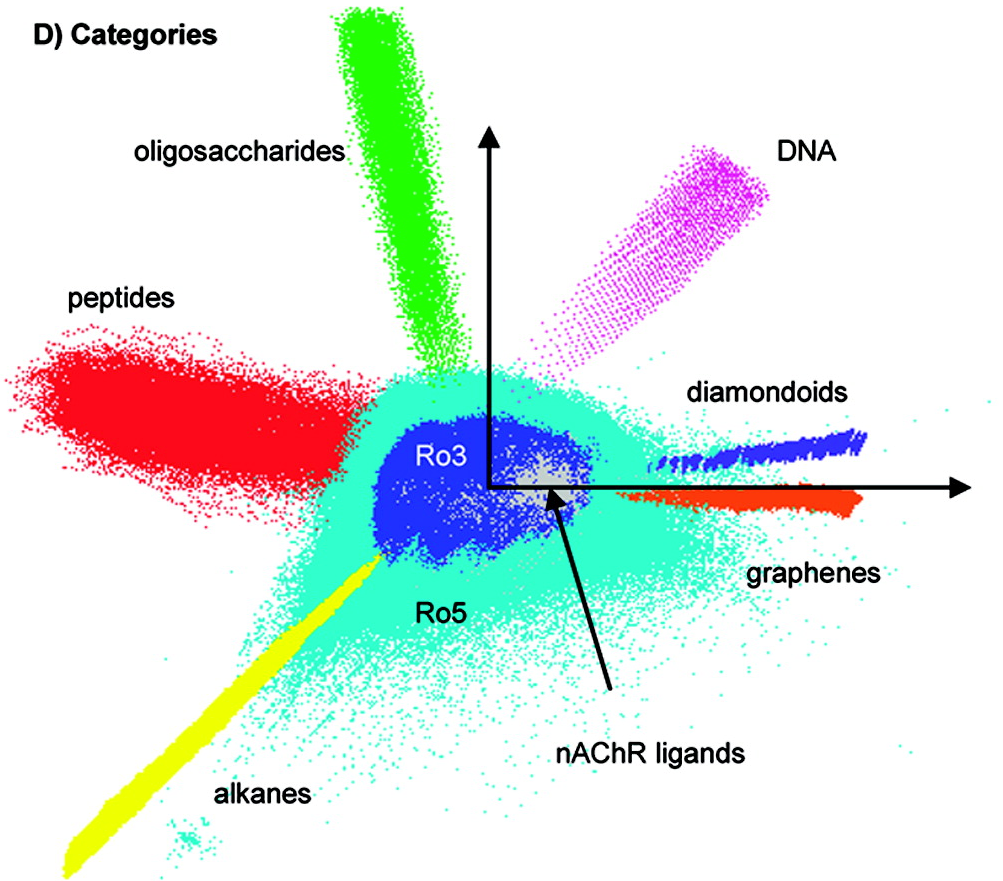

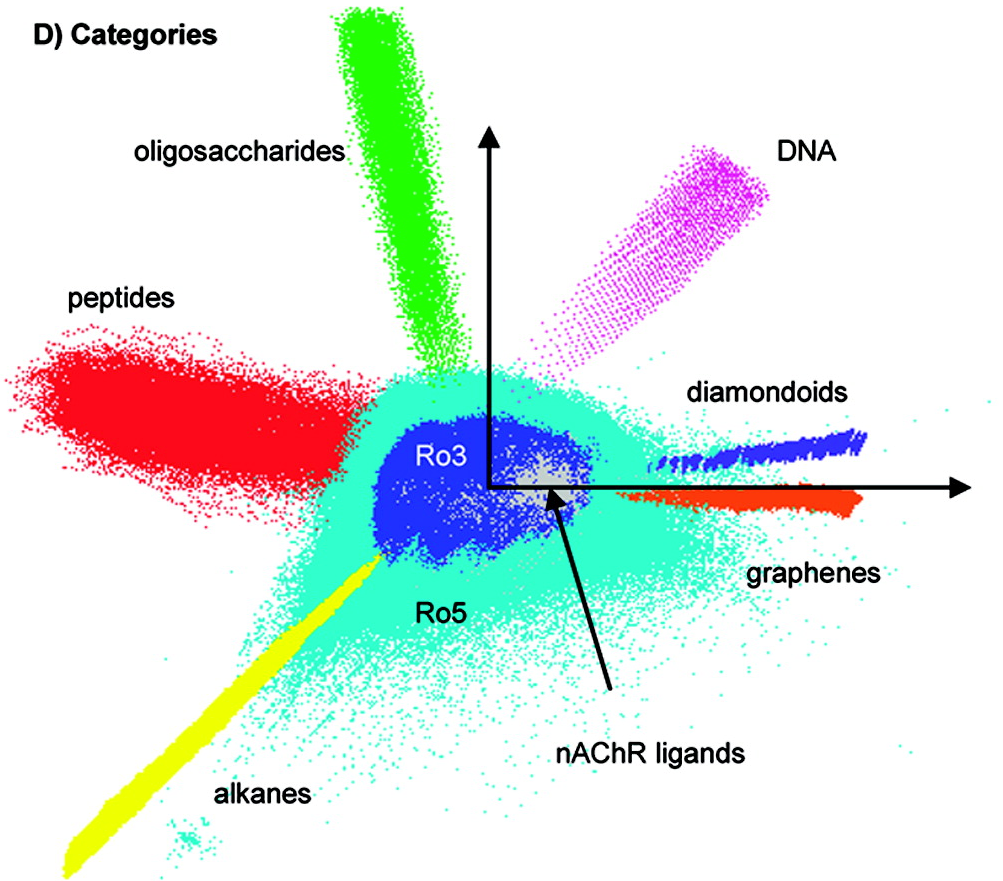

複数の原子から構成される電荷が中性の物質のことを分子と呼ぶ。分子というのはある物質の性質を特徴付けるための最小単位であり、その構造により薬にも毒にもなり、さらには人類の生活を支える機能性物質にもなり得る。これまで人類はどれくらいの種類の分子を手にしてきているのだろうか?特に膨大な分子の数を扱う有機化学においてはその対象分子の数は分子量500以下の簡単な有機化合物に限っても1060個を超えると考えられている(Bohacek, R. S.; McMartin, C.; Guida, W. C., Med. Res. Rev. 1996, 16, 3-50.)。これらの分子を点としてその分子特性を軸に配置した多次元空間はchemical spaceと呼ばれ、性質の似た分子群が近くに分類される空間となる(Reymond, J.-L.; Awale, M., ACS Chem. Neurosci. 2012, 3, 649-657.)。創薬にも寄与する「新しい」分子群の創出はこのchemical spaceにおいて従来には存在しない点=化合物を生み出すことに他ならない。ここで分子を構成する要素として結合・結合角・ねじれ角が存在することを考えると、従来には存在しない「新しい結合」を生み出すことは、新しい分子・新しい構造・新しい反応性を生み出すことになるのは明確である。そこで我々はこの「新しい結合」を生み出すことがchemical spaceへ多様性を与えると考えて研究を進めている。特に周期表の多種多様な元素が有機分子に含まれる際に発現する「元素特性」に関する知見を積み重ね、これを効率的に活用することで新物質の創製と材料化学への発展を志向した化学を目指すのが研究の方針である。具体的には電子不足性を示す13族元素、特にホウ素およびアルミニウムを含有する有機化合物に注目して、その新しい結合・新しい分子・新しい構造・新しい反応性を見いだすことを研究課題としている。

Reprinted with permission from Reymond, J.-L.; Awale, M., ACS Chem. Neurosci. 2012, 3, 649-657. Copyright 2021 American Chemical Society.

これらの背景により当研究室では以下の研究を展開している。詳しくはリンク先へ。

(1a) ホウ素求核種ボリルアニオンの化学

(1b) 高反応性ジボラン(4)の化学

(1c) Alアニオンの化学

(2) 工業有機化学志向の触媒開発へ向けた有機金属化学および触媒化学(数値データ類はBP Statistical Review of World Energyおよびエネルギー白書2019より引用)

現代社会において人類は、年間約45億トンの石油を消費している。そのうち約12%の石油から化成品を合成しており、残りの石油は単純に燃やすことでエネルギー源として使用されている。化成品は主にナフサ(石油の蒸留によって得られる低沸点成分)の熱分解により生成するエチレン・プロピレン・BTX (ベンゼン・トルエン・キシレン)の化学反応により生産されている。人類の豊かな生活はこれら化成品により支えられていると言っても過言ではない。

一方、天然ガスの生産は年間約3兆8500億m3であり、そのうち約28%の天然ガスが化学原料として使用されており、残りの天然ガスは石油同様に単純に燃やしてエネルギー源として使用されている。化学原料に使用されるメタン(天然ガスの主成分, 約90%)は主に水蒸気改質と呼ばれる反応(CH4 + H2O → CO + 3H2)により一酸化炭素と水素の混合ガス(合成ガスとも呼ばれる)に変換され、これがアンモニア原料、アルコール原料として使用される。しかし水蒸気改質を経由する反応は多段階であり石油化学のように多様な化成品を生産するにはエネルギーコストが高い。

エネルギー問題の解決策として人類は太陽光の利用を検討しており、近い未来にエネルギー革命により太陽光発電等が化石資源の消費を抑制することができたら化学は次に何をすべきだろうか?上述したように人類の生活は化成品無しでは成り立たない。どれだけ自然派を気取った生き方をしている人でも化成品を全く使わずに生きている人などいないのだ。すなわち、エネルギー革命が起こったとしても現在の人類の生活を維持するには化石資源の消費は必須である。我々の研究室ではポストエネルギー革命時代の化石資源の化学における課題として以下を想定している。

・現行の化成品生産プロセスを置き換えることのできる触媒開発により消費エネルギーを削減すること

・天然ガスの主成分であるメタンを石油化学プロセスで使用可能な原料へと誘導すること

これらの背景により当研究室では以下の研究を展開している。詳しくはリンク先へ。

(2a) 均一系・不均一系触媒を用いるメタン変換プロセスの開拓

(2b) 有機金属錯体による各種結合切断などの素反応探索

(2c) アルカンの高効率官能基化へ向けた触媒開発

(2d) 既存の石油化学プロセスを改革しうる均一系触媒反応開発